突然ですが、選択肢が多すぎて迷ってしまった経験、ありませんか?

スーパーでシャンプーを選ぶとき、

ネットで動画を探してるとき、

あれもこれも…と目移りして結局「やめとこ」ってなる、そんな経験。

実はこれ、

「脳の仕組み」に原因があります。

今回は、

「選択肢を減らすと売上が上がる」というマーケティングの裏側を、

できるだけ分かりやすくご紹介します!

「選択肢が多すぎると買われない」ってほんと?

人間の脳って、

4つくらいまでのものならパッと数えずに判断できるんですが、

それを超えると「数えるモード」に切り替わります。

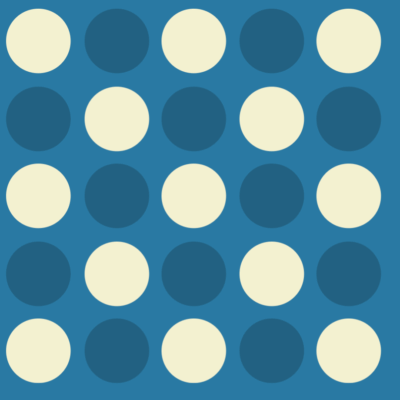

この「瞬時に数がわかる仕組み」を

サビタイジング(Subitizing)と呼びます。

たとえば、

目の前に●●●があれば「3つだ!」と一瞬でわかるけど、

●●●●●●になった瞬間、「えーと…」と指折り数えたくなりますよね。

その「4つまでなら直感で選べる」

脳の性質を活かした設計を、マーケティングによく利用されます。

ゴロディロックス効果と4個ルール

サビタイジングと相性がいいのが、

「ゴロディロックス効果(Goldilocks Effect)」です。

これは、「多すぎず、少なすぎず、ちょうどいい選択肢がいちばん選ばれる」という考え方。

昔話『ゴルディロックスと三匹のくま』で、

熱すぎず冷たすぎず「ちょうどいいおかゆ」が一番好まれた、あれですね。

その「ちょうどよさ」が、

実は「4つくらい」なんですね。

だから選択肢は、

- 1〜4つに絞ると選ばれやすくなる

- 5つ以上になると、選ばれにくくなる

というわけです。

ジャム実験でも証明されています

有名な実験で、「24種類のジャムを並べたとき」と「6種類に絞ったとき」で売上を比較した実験があります。

なんと、6種類のほうが売上が10倍になったそうです。

理由はシンプル。

「選べないから買わなかった」。

ジャム実験については、

下の記事で詳しく説明しています。

↓↓↓

ジャム実験という選択的パラドックス・決定回避(選択回避)の法則を解説してみた

サビタイジング

「サビタイジング(Subitizing)」とは、

日本語では「瞬間的数認識」とも訳される現象です。

サビタイジングとは?

- 数を数えずに、瞬間的に数がわかる能力のこと。

- 通常、人は1〜4個程度の物体なら、一瞬で「いくつあるか」を正確に把握できます。

- 5個を超えると、正確に把握するには「数える」必要が出てきます。

たとえば、3つは分かる

目の前に●●●があったとき、

「3つだ!」とすぐ分かるのがサビタイジングです。

あらゆるところで応用されています

- 教育(算数・数概念の導入)

- デザイン(アイコンやメニューを少数に)

- マーケティング(選択肢を絞る)

つまり、

サビタイジングは「選択肢を増やしすぎると混乱する」現象を理解するうえでも、

とても重要な心理効果です。

人間の脳は、

4個までの物体は瞬時に「これくらいかな?」と直感で判断できますが、

5個以上になると判断が遅く誤認しやすくなるということが、

神経活動の観察により示されました

ネイチャーの論文より

↓↓↓

ニュース 2023年10月6日 脳は4つの物体の大きさを判断するのは簡単だが、5つになるとそうはいかない。その理由はここにある

ゴロテック効果とは?

「ゴロテック効果(Goleuix effect)」は、サビタイジングと密接に関わる心理現象で、選択肢を4つ以下に制限することで、消費者の決定プロセスが劇的に改善されるという効果です。これは、人間の瞬間的数認識能力(サビタイジング)の限界を活用したマーケティング手法として注目されています。

サビタイジングとゴロテック効果の相乗作用

サビタイジング(1-4個の瞬時認識)と

ゴロテック効果(4つ以下の選択肢最適化)は、

以下のように連携してマーケティング効果を高めます

認知負荷の軽減

人間の脳は4つまでの選択肢なら瞬時に全体を把握できるため、

比較検討にかかる認知的エネルギーが大幅に削減されます。

これにより「決定疲れ(Decision Fatigue)」を防ぎ、購買意欲を維持できます。

ヒックの法則との整合性

ヒックの法則によると、選択肢の数が増えるほど決定にかかる時間が対数的に増加します。

サビタイジングの限界(4個)内に選択肢を収めることで、決定時間を最小化できます。

神経科学的根拠

ヒックの法則を考慮すると、4つ以下の選択肢では決定時間が最短になり、ユーザーストレスが大幅に軽減されます。

最新の神経活動観察研究により、4個以下の物体を認識する際と5個以上を認識する際では、脳の活動パターンが明確に異なることが判明しています:

- 1-4個: 前頭前野の瞬間的活性化(直感的処理)

- 5個以上: 頭頂葉を含む複数領域の段階的処理(分析的処理)

この違いが、マーケティングにおける「4つルール」の科学的根拠となっています。

心理学的背景→なぜ4つが最適なのか?

マジカルナンバーとの関係

ジョージ・ミラーの「マジカルナンバー7±2」は短期記憶の限界を示していますが、

サビタイジング研究により、

瞬間的な処理能力はさらに限定的(1-4個)

であることが判明しました。この違いが重要です:

- 短期記憶容量: 7±2個(数えて覚える)

- 瞬間認識能力: 1-4個(直感で把握)

マーケティングでは

「考えさせる」のではなく「直感で選ばせる」ことが重要なため、

サビタイジングの限界である4個が最適となります。

選択回避の法則(ジャム理論)との統合

シーナ・アイエンガー教授のジャム実験では、24種類より6種類の方が購買率が10倍高いことが証明されました。さらに研究が進み、4つ以下では:

- 立ち寄り率: 高水準を維持

- 購買転換率: さらに向上

- 顧客満足度: 後悔が最小化

実践的マーケティング応用

選択肢が多すぎると逆効果になる。

この心理法則を実際のビジネスでどう使うか?ここでは、わたしが実際に活用してきたやり方をもとにご紹介します。

商品やサービスの選び方を「4つまで」にしぼる

たとえば、ホームページ制作のプラン。

「シンプルプラン」「集客プラン」「おまかせプラン」「まずは相談プラン」

このように4つまでにすると、選びやすさが格段に上がります。

実際に、プランを4つ以下に絞ったことで、お問い合わせ数が2倍になった例もあります。

カテゴリーも4つ+「その他」にする

ECサイトやホームページのメニューを10個以上並べていませんか?

実は、「4つ+その他」の構成にするだけで、クリック率がアップし、離脱も減ります。

たとえば:

- 商品カテゴリー:「美容」「健康」「生活」「趣味」+その他

- サービスカテゴリー:「SEO対策」「SNS運用」「ホームページ修正」「集客相談」+その他

これだけで、見やすさが変わります。

ECサイトでの応用例

商品カテゴリー分類:

- 従来:10以上のカテゴリー表示

- 改善:4つの主要カテゴリー+「その他」

- 結果:クリック率30%向上、直帰率20%減少

プラン選択画面: 松竹梅の3択に「お試し」を加えた4択構成により、各プランの特徴が瞬時に把握可能になります。

認知負荷を最小化するUI設計

ヒックの法則を考慮すると、4つ以下の選択肢では決定時間が最短になり、ユーザーストレスが大幅に軽減されます。

サビタイジング+ゴロテック効果の威力

サビタイジングとゴロテック効果を組み合わせることで:

- 瞬間的な認知処理により選択ストレスを排除

- 決定疲れを回避し購買意欲を維持

- 後悔の最小化により顧客満足度向上

- 転換率の最大化を実現

人間の生来持つ認知能力の限界を理解し、

それに合わせたマーケティング設計を行うことで、「選ばれやすい」環境を科学的に構築できるのです。

まとめ

選択肢を少なく見せるのもスキルのひとつ

人は「選択肢が多すぎると選べなくなる」もの。

それなら、最初から「4つくらい」に見せてあげるのが、やさしい設計です。

この設計の考え方、実は私がやってるホームページ制作や売れる設計にも活かしてます。